|

|

|

DVD再生専用自作PC |

|

サラウンドプロセッサ、ヤマハのDSP1、パイオニアのレーザーディスクプレーヤー、シャープの液晶プロジェクター、それぞれ世に出た最初のモデルを購入しました。技術の進歩は早いもので、どんどん新型がでます。規格も変わります。映画で言えば今はDVDが全盛です。もうすぐハイビジョン規格のディスクが出るようです。

ずっと再生専用機の新製品を追っていましたが、PCの再生でも十分綺麗な動画再生ができることを知りました。特に自作PCは、部品を換えて目的にあった性能を持たせることができます。コスト的にも、専用市販品の買い替えとあまり変わらないか、かえって安くつきそうです。それで自作PCで映画を観ようと思ったわけです。もともとDIYは好きなほうなので、プロセスは苦になりません。楽しくもあり、ボケ防止にもなるかも。最近年甲斐もなく本気で工作したDVD再生専用機を紹介します。

|

|

ページ内リンク |

|

|

|

このページの内容とリンク

1.DVD-PC1自作チラー水冷機の概要

2.カードスロット部

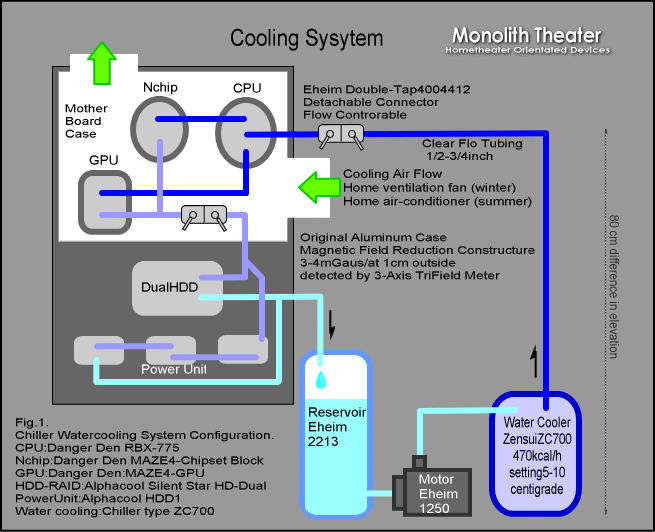

3.水冷システムブロック図 05.09.28水槽システムへのリンクを追加

4.X850XTの水冷化、

5.自作ページへ移動 スポーツラジエター 自作リザーバ 冷気分配器

6.結露で大失敗!!05.03.21

7.結露対策VGAヘッド05.04.07

8.現時点でのチラー水冷のまとめ 05.05.05

9.DVD-PC1(P5WD2 Premium, Pen4 660) のover clock時の温度。(hardwareのページ)

05.05.12

10.温度経過記録を掲載(hardwareのページ) 05.05.16

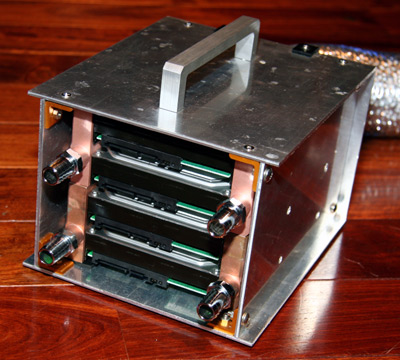

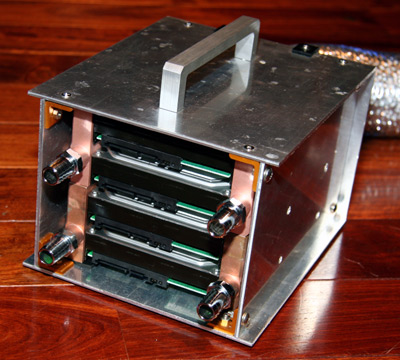

11.ハードディスクケースをRAID 10用(水冷+空冷)に改良(工作のページ)05.05.22

12.WinDVD6 TrimensionDNM負荷時の温度記録を掲載(hardwareのページ) 05.05.23

13.superπ負荷時の温度変化(hardwareのページ) 05.05.26

14.VRM coolerとSound card, South chipのheat sinkの冷却効果 05.05.27

15.水冷経路の変更 Single Pump Parallel Perfusion (SPPP)05.05.29

16.VRMヒートシンクの作成(工作 DIYのページ)05.05.31

17.冷却水温設定温度が15度と20度の温度記録。(hardwareのページ)05.06.02

18.水冷システムブロック図を変更 SPPP system 05.06.06

19.冷却水温と各パーツの温度との関係(hardwareのページ) 05.06.17

20.チラー冷却水温度とCPU温度の関係(概念図) 05.06.18/05.07.02 update

21.水冷システムブロック図を変更 05.06.27

22.リザーバーの容量の違いによる温度推移の相違(hardwareのページ) 05.07.02

23.Heat Tolerant Hybrid System (HTH system) 05.07.14

24.HTH System での冷却下限と上限。 05.07.16 uodate05.09.30

25.現時点でのシステムの評価 (HTHsystem) 05.09.30

|

|

|

|

|

|

|

| |

DVD-PC1

DVD再生の常用機の外観です。 |

|

|

|

|

昨年作った自作機。冷却とメンテナンス性、電磁波遮断、制振、防音を考えてこうなった。設置スペースとサイズの制限はなく、移動性も必要ない。実は計画性があるようでそうでもない。事の成りゆき。

シアタールーム内のラックの一段を占拠している。もともと裏にサービススペースのあるオーディオラックで、ケースというよりは作り付けのPC箱。大きさは72*48*100(奥行)。推定総重量30kg以上。勿論動かせない....=小型冷蔵庫

シアタールームの詳細はこちら |

|

|

前面カバーをはずしたところ。

中央がマザーボードケース、右がドライブと温度計。左奥はHDDケース、右奥が電源ケース。中央の上からエアーダクト。冬はここから換気扇で外気を吹き込む。換気扇からの経路は断熱処理した径100の塩ビ管。途中にダクトファンで中継している。夏は、エアコンの冷気を誘導する。排気は後方から。ケース内面は断熱吸音材ホワイト・キューオン(東京防音)を張り込んでいる。

前面カバーははめ込み式の脱着。中の温度は10℃くらい。エアダクトからの風量はエアコンの強くらい。内部に電源ユニット以外のファンはない。 |

|

|

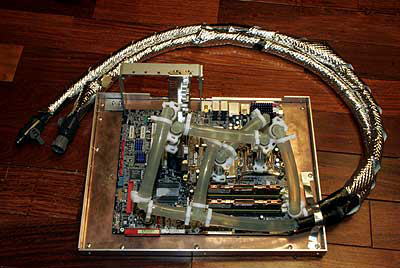

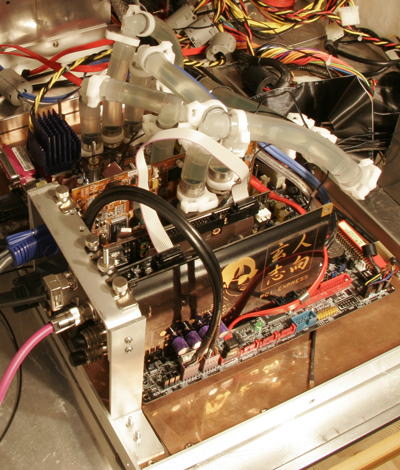

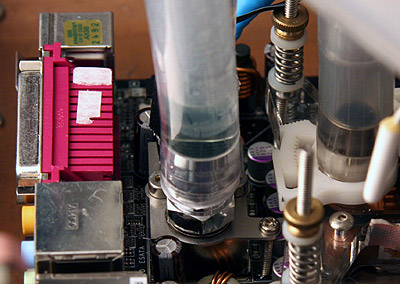

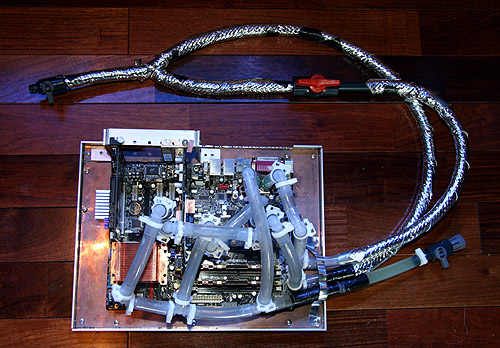

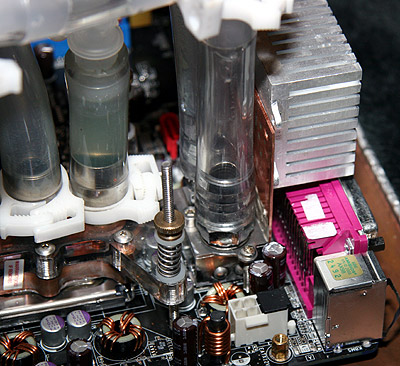

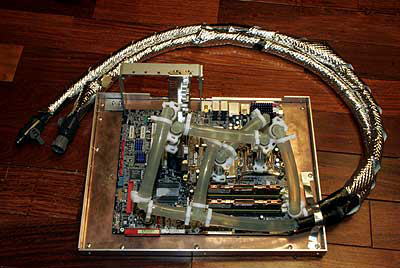

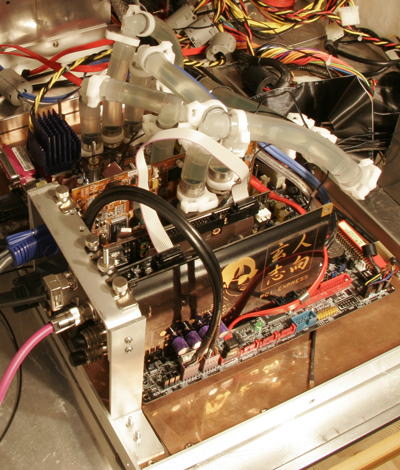

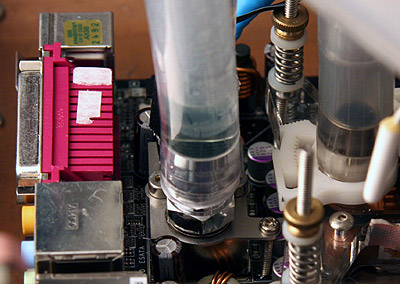

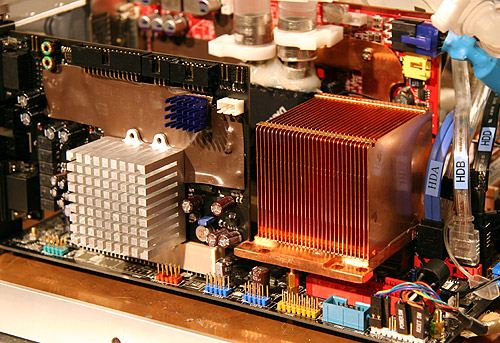

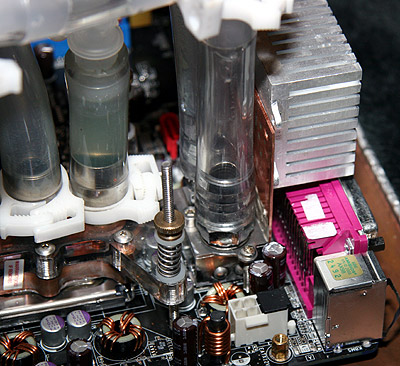

マザーボードケースのカバーをはずしたところ。水冷ホースは1/2インチ。CPU, NorthChip, VGAを冷却。その後HDD, 電源へと引き回している。

マザーのカバーもはめ込み式。強制冷却なのでマザーボードケースの中が最も温度が低い。エアダクトからの冷気もまずここを通過する。メンテナンス性を重視した配置。奥のHDD、電源やクーラーのメンテは裏から行う。

PCパーツの詳細はこちら

HDDのRAID10に変更したのに伴い、HDDケースを作り直した。(05.05.21) |

|

|

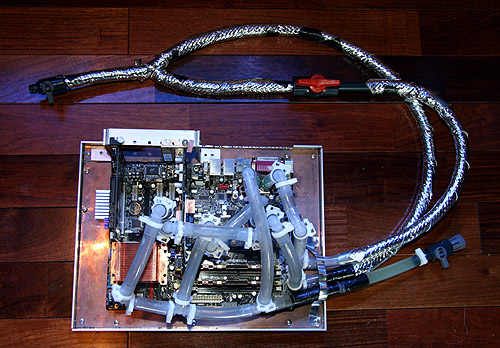

マザーボードケースを取り出した写真。Eheimのダブルタップを利用して、水漏れなしに、水冷システムから切り離すことができる。 |

|

|

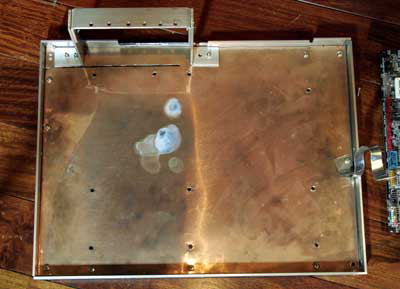

マザーボードケースカバー。アルミ厚3ミリ、内側に電磁波シールドシート、銅の三重構造。左は外気ダクトをつなぐコネクタ。かなり重い。マザーによってコネクタ類の位置が微妙に違うので、切り貼りを繰り返している。適当にアルミを切断して真鍮ボルト固定。銅は1ミリ厚。

これでカバーすると、周囲の電磁波の輻射強度は2-4mGaus, 使用しないと7-10mGaus。更に前面カバーをした状態では、0.5mGausまで低下する。HDDも電源も同様に、ケースによってかなり輻射を落とすことができる。アルミは高周波に効くが、なぜ銅なのか?銅は音が柔らかくなる印象!?(プラシーボ効果は念力で抑えている!!) |

|

|

|

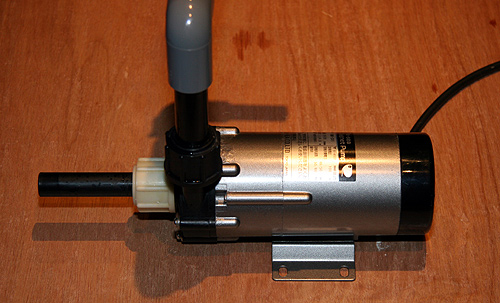

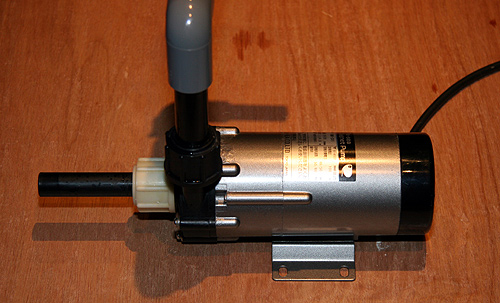

ラック裏にあるサービススペース。チラー冷却装置やモーターは水槽用の余ったものを流用。本水槽(水量2トン)のクーラーに比べるとかなり小さい。本来は400リッター前後の海水を夏場25℃に維持する用途で購入したもの。コンパクトで、動作音は近くによらないと動いているかどうか判らないくらい。

ホースは断熱シートでカバー。総水量は7リッター程度。水量が多くないと凍結の危険性があるためやや大きめのリザーバ。冬は暖房に一役買うが、夏は部屋のエアコンが再度熱交換を行うことになる。モーターは1250で十分。その下のクラスと流量は変わらないが、トルクがあるようだ。配管抵抗は口で吹き込んでみて確認。モータやクーラーの防振・伝道音遮断には東京防音のソルボセインを使用。

|

|

3ヶ月間ノートラブルで動いている。チラー型の強制冷却はよく冷える。冷えすぎで凍結する事の方がよほど心配だ。冷却水はやや減ったかなという程度。リザーバーの水位に余裕があるので、当分足さなくてすむようだ。配管のポイントはモーターが絶対エアをかまない事と、リザーバーに余裕を持つこと。リザーバの底からモータの給水口にホースを繋ぐ。また水量が多いとクーラーのサーモスタットが入る頻度が落ちる。

温度のデータはこちら

水漏れ対策に関しては、水槽作成や配管ほどシビアではない。水槽はモーターも120リッタークラスで、大きな水圧がかかるので、完璧なシールを要求する。

単に音と絵の品位を上げるつもりが、こうなった。WinDVD6のTrimensionDNMとWMV-HDが高速のCPUを要求したのがきっかけだった。高速→発熱→冷却。それで冷却に走った結果がこの姿。手段と目的が逆転した時期のほうが長かったかな?でも結果は良かった。静かで満足のゆく音と絵が出ている。

|

|

|

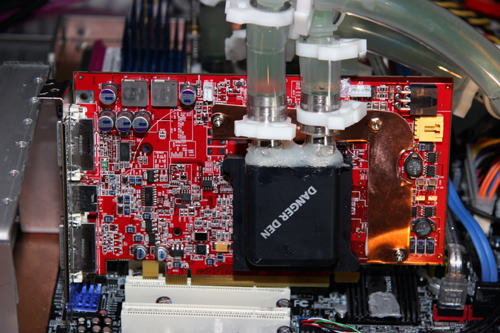

使用したWater Block :CPU, NorthChip, GPU (Danger Den), HDDdual(RAID冷却), HDDsingle*2電源冷却に使用(Alphacool)

Distributed by Cooling Lab |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

その他工作で苦労したもろもろの事。 |

|

|

2.カードスロット部 |

|

|

|

|

|

|

カードのIO部分の工作は苦労するところだ。市販のケースのような穴空きタイプはとても工作技術がない。というか、アルミ板にドリルで穴あけして、ジグソーで切り出す事もできるが、とても面倒だ。ヤスリもかけないといけないだろうから気が遠くなる。

それで、3ミリアルミ板をL字とコの字に直角に曲げてボルトで止めて作った。金属板を直角に曲げるときはHOZANの折り曲げ機K-130が便利だ。強度は十分。上面部分にカード固定用の穴を空けている。一部タップでめねじ加工している。横のネジで若干高さが調節できるようにした。 またカードの下の部分が差し込めるよう、ケース底面には丸鋸でスリット状に細い切れ込みを入れている。

|

空いたカードの空間はエアの吹き抜け口として、そのまま空けたままの状態にした。ここから結構エアダクトからのエアーが抜けてゆく。ワードクロックモジュールには外部クロックジェネレータの信号を受けるOrtofonのBNCプラグが入っている。コードはAPOGEEの同軸 Wide Eye 75で自作。RMEのAES/EBUブレイクアウトケーブルはs/aLabの三芯シールドケーブル(HLSプロフェッショナル ライン4.8)で自作した。出力側はFurutechのFP-601Mキャノン。ここからプリアンプにspdifが出力される。半田はWBT。外部クロックジェネレーターの効果はまた別途記事にしたい。

サウンドカードとクロックジェネレーターはこちら |

|

|

TOPへ |

|

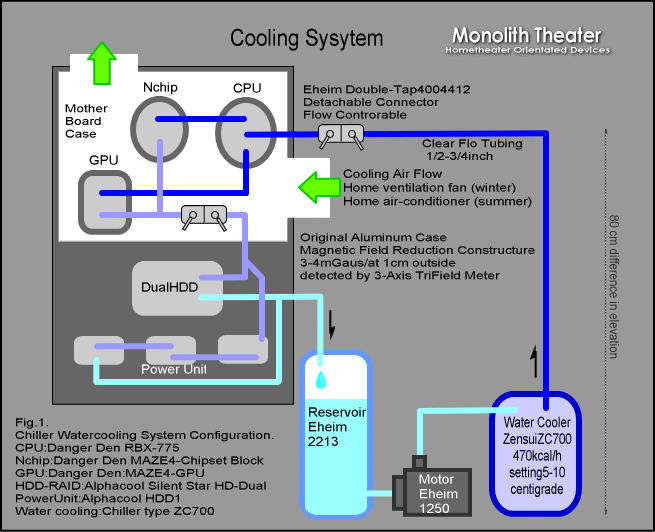

3.冷却システムブロック図 |

|

|

|

|

|

Copyright(C) 2005 Monolith Theater.com All Rights

Reserved. |

|

上に水冷システムのブロック図を示した。特徴は循環水をクーラーで冷やしている点。配管のポイントは押し込み式モーターを使用しているので、循環の高低差を十分とり、モーターの吸水口の直前にリザーバーを設けた点。

冷却水の循環

冷却水は精製水約7リッター。防蝕添加剤を適量入れている。始動から順を追って説明。まずReservoirの蓋を開け、精製水を入れる。Motorを始動し、Coolerを通過後経路を循環させる。Reservoirに戻ってくるまで、Motorが空転しないよう精製水を補給する。Reservoirに戻ってきたら、蓋を閉め終了。

基本的にはこれでOKだが、念のため配管内のエアの様子をチェックし、特に分岐部後の流量がほぼ同じになるようホースの高さを変えたり、ホースバンドで調整する。エアは自然と抜けて、Reservoirの水位が下がる。

モーター選定と配管は水槽作成から学んだカンだ。Eheim1250は28Wattで揚高2m。流量は配管抵抗で決まる。モーター選定の目安は、消費電力と揚高スペックが参考になる。流量スペックは参考にならない。特に今回は揚高を80cmほど取ったので、2m程度のスペックのものを選んだ。

配管は複雑だが、ホース内径は12ミリ程度で統一した。水槽でよく使われるものだ。水槽配管もそうだが、組み込み終了時点で、息を吹き込んで配管抵抗を感覚的に確認してみる。これがスッと行くなら問題ない。分岐が数箇所あるが、これも揚高の十分なモーターを使用しているので、ホースの内径を若干操作したり、水枕の高さを変えるなどして調整可能だ。マザーボードは換装する事もあるので、取り出すこともある。メンテナンス性も考えて、Eheimのダブルタップを使用した。これは非常に便利で、コックを閉じて水漏れなしに、マザーボードケースだけ脱着できる。また簡易的に流量を調節する事も可能だ。

リザーバーはモーターの前に置くので、底面に出水口があるのがベスト。上から給水し水高をかせいでおくと、モーターがエアをかまない。またリザーバーから循環水の補給や交換が容易だし、エア抜きの必要がない。密閉する必要もない。これも手持ちの水槽用のサブフィルタを流用した。

冷却水は通常ラジエターで熱交換するのが簡単だ。ラジエターもいくつか自作してみた。車の銅二重のスポーツラジエターが手軽に高性能が出せる。当然だが、室温以下には下がらない。Over Clockさえしなければこれでよい。更に限界まで高速にすることを指向してクーラーを使用している。この機種の冷却能力は強力で、5度までは楽に下がる。流速があまりに遅いと凍結して止まる。海水魚、淡水魚飼育を始めて長いが、それらの備品がPCに良くなじむのは面白い。

5年経過したベルリン方式リーフ水槽 (海水水量1.5トン)

水槽システムの概略図へのリンク 2005.09.28

水冷ヘッドは良くできている。現在市販品を使用しているが自作も試みた。自由度は高いが非常に細かい金属工作になる。HDDブロックを観察していると、金属ブロックに三箇所ドリルで穴あけしているだけだ。これなら自作可能だ。CPU以外で最も温度が高くなるのが電源ユニット。ここはHDD用ヘッドを密着させて冷却している。

結露が問題。ホースも含めて温度差と湿度の関係で結露するが、予測が難しい。外部室温から冷却ブロックまで段階的に温度が変化してゆくように、二重三重のケースを自作した。それでも、結露したことがある。夏場はエアコンの風を取り込むので結露はなかったが、冬場、雨の日、やや温度が高い日が危ない。そんな日はZENSUIの設定温度を上げる。結露すると起動しない。しかし壊れもしないし、焦げてもいない。ブレーカーも落ちない。ZENSUIの設定温度を上げてしばらくすると起動する。どこで起動しなくなるのかいくら観察してもわからない。マザーのLEDは通常通り点灯している。怖いといえば怖い。ZENSUIの設定温度を10度以下にしなければ結露しない。でも事故は起こった。

空冷は必要だ。発熱部分は他にもあり、やはり熱がこもる。通常はPC内にファンがある。しかし、ファンは置きたくない。これは電気的ノイズも発生するという。音声再生もノイズに敏感なシステムを使用しているので、ファンは精神衛生上も良くない。また循環温度をかなり下げるので、エアーの温度が高いと意味がない。少なくともクーラーの設定温度に近い必要がある。そこで冬は換気扇から外気、夏はエアコンの送気を直接取り込む工作を行った。冷却水の設定温度はエアーの温度マイナス5度くらいだとトラブルなく動作する。ケースの断熱が必須だ。

電磁波の遮断も考えてみた。健康上の理由もあるが、DVD再生のクオリティーに関係するかどうか興味がある。測定器が必須だが、民生用で比較的安く手に入るものがある。信頼性は疑問ではある。そもそもこの分野はあまり問題視されていない。いろんな素材や物で測定してみたが、遮蔽素材としてはアルミが優秀だ。市販のシールド材も性能のいいものがある。これはまた別途記事にしたい。

温度測定のデータは何度が取った。詳細なデータはこちら。クーラーの設定温度とCPUの温度は相関する。 CPU温度をコントロールできる。これが冷却水強制冷却の特徴だ。ベンチマークなど負荷をかけると、CPU温度が若干上昇するが、数度に留まる。

|

|

|

|

|

|

|

TOPへ |

|

|

|

|

|

|

|

|

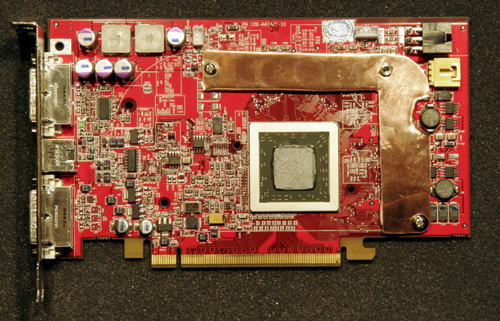

4.X850XTの水冷化 |

|

|

|

X850XTをしばらく純正のファン付きのまま使用してみた。機能的には問題ないが、ファンが付いているのが気になる。動作音は気にならないが、PCの中からファンを一掃する計画で作ったPCなので、気になり始めた。そこでX850XTを水冷化してみた。

|

|

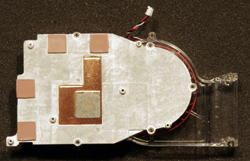

上はファンをはずしたところ。GPUの周りに4つチップがある。純正の状態ではここもファンユニットで冷却する構造になっていた。

|

|

|

純正ファンユニットのベースはアルミで、チップ部分には冷却シートで接触する。GPU直上には銅製ヒートシンクがネジ止めされている。ちなみにサファイアロゴの下にはRADEONのシールが貼ってある。

|

|

|

チップ部分の冷却は銅で自作したプレートを使用した。なんとか純正のアルミをベースを使用できないか試行錯誤したが、工作が複雑になりそうなので、とりあえず、手軽な方法で試してみることにした。同様のパネルは裏にもあり、サンドイッチ状にネジ止めした。ネジは真鍮製。チップとの接触面は市販の冷却シートを使用した。

|

|

|

以前から使用していた、Danger Denの水枕がピッタリ合う。X600, X700, X850といずれにもフィットする。ボードの穴の位置は同じだった。ここまで一時間程度で完了。思ったより簡単だった。起動してみたが、問題なく動作する。気になる自作の冷却プレートは、3DMARK05を5回連続負荷で19度から28度まで上昇する(ケース内13度)。DVD画質の変化は明らかではない。音質は若干変化した。ファンは電気的なノイズ源になっているのかもしれない。

|

|

|

TOPへ |

|

|

|

6.結露で大失敗 |

|

|

|

|

|

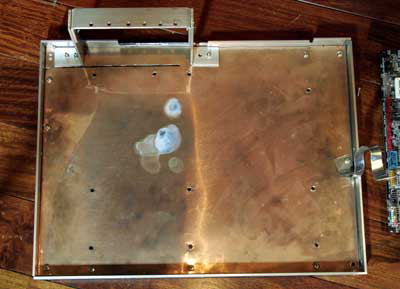

湿度も高く、温度差も大きい状態にもかかわらず、うっかり設定温度を5度にしたまま放置しておいたら、起動しなくなった。外気温は15度以上に達していた。雨も降った。

マザーのLEDは点灯し、ブザーの音からするとBiosも正常に動いているようだが、画面は真っ黒のまま。あきらめてマザー交換。上の写真は、その時のケースの内側下面の様子。VGAカード直下に、シミがある。マザーボードの該当部の変化はよくわからないが、やや黒くくすんだ感じ。そここでショートしたに違いない。

|

|

|

|

上の拡大図。素材は銅。液体が垂れた痕跡と思われる。たぶんVGA水枕を中心とした結露の結果、水分がマザーに落ちたもの。中心部は青みがかっている。マザーボードは以前使用していたP5GD2proと交換したが、問題なく動く。

強烈に冷える水冷は、結露対策が必須だ!

|

|

|

|

7.結露対策--VGA水冷ヘッド |

|

|

|

|

|

VGA水枕の結露が原因かどうか確かめるため、簡易的に水受けを作ってみた。加工しやすい銅版で作製。水枕との接着は溶着性の両面テープ。背部もヘッドを回り込むように加工している。1/2インチホースのフィッティング部分は、念のため、以前からバスコークでシールしていた。一週間、水温5度の負荷をかけてみたが、現在のところ結露した様子はない。本格的には、断熱性のある材料で、覆うのがベターと思うが、結露の検証をしてから後に製作する予定。

|

|

|

|

|

|

|

|

お見事な結露と水溜り。外気温20度、湿度53%、水温設定12度。ウーン。外気温マイナス8度ではダメです。

とりあえず、水冷クーラーの設定温度は外気温マイナス数度(0から-3度まで)として使用する。季節の変わり目なので、常時部屋のエアコンが入るまでの移行措置。夏の空冷はエアコンの送風口から冷気を誘導する。昨年の夏はこれで結露はなかった。とにかく冷やしすぎなければ問題ない。(エアコンからの冷気取り込みはこちら)

|

|

|

|

|

|

|

|

8.現時点でのチラー水冷のまとめ 2005.05.05 |

|

運用期間 2004.08~2005.05 (約9ヶ月)

|

|

- 水槽用のチラー冷却クーラーを用いると、冷却水温度は、摂氏5度から気温までの間の

任意の値で維持できる。

- 冷却水の水温変動は設定温度プラス2度以内に収まる。

- CPU温度は、ほぼ冷却水温度と同一温度か、負荷によっては数度上昇する。

- 冷却水設定温度を、水冷ヘッド周辺の気温より3度以上下げると、結露が起こる危険性がある。

- 水冷ヘッドの結露が原因で、マザーボードが壊れることがある。

- 結露は温度差と湿度が関係する。

- 結露以外に運用上の課題はない。

- 3ヶ月以上、長期連続稼動しても、問題はない。

- 冬は外気、夏はエアコンの冷気で空冷を併用すると、冷却水設定温度を更に

下げることができる。

|

|

|

|

9.DVD-PC1(P5WD2 Premium, Pen4 660) のover clock時の温度。(hardwareのページ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10.温度経過記録を掲載(hardwareのページ) 05.05.16 |

|

|

|

Fig.1 |

|

|

|

|

|

Fig.2 |

|

|

|

|

|

| 従属変数 |

独立変数 |

相関係数 |

p |

n |

| CPU (AIB) |

Cooling Water |

0.773 |

<0.0001★ |

51 |

| CPU(w.Block) |

Cooling Water |

0.538 |

<0.0001★ |

51 |

| Nchip |

Cooling Water |

0.265 |

0.06 |

51 |

| Nchip |

Case Temp |

0.807 |

<0.0001★ |

51 |

| Schip |

Case Temp |

0.478 |

0.0004★ |

51 |

| System(AIB) |

Case Temp |

0.695 |

<0.0001★ |

51 |

| VGA |

Case Temp |

0.950 |

<0.0001★ |

51 |

| SoudCard |

Case Temp |

0.310 |

0.268 |

51 |

| PowerUnit |

Case Temp |

0.851 |

<0.0001★ |

51 |

| Case Temp |

Air Duct Temp |

0.971 |

<0.0001★ |

51 |

|

|

|

|

11.ハードディスクケースをRAID 10用(水冷+空冷)に改良(工作のページ) 05.05.22 |

|

|

|

|

|

|

|

12.WinDVD6 TrimensionDNM負荷時の温度記録を掲載(hardwareのページ) 05.05.23 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13.superπ負荷時の温度変化(hardwareのページ)05.05.26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14.Voltage Regulator Module (VRM) coolerと サウンドカード、サウスブリッジヒートシンクの冷却効果。 05.05.27 |

|

|

|

|

Alphacool: MB Heattrap RegCooler Asus P5A G1/4"

VRMは強い発熱源。ここにも水冷ブロックをつけてみた。メーカの対応表にはにはないが、P5WD2 Premiumに装着できる。

冷却水の経路は、CPUの片方からVRM,VGA blockを経由してリザーバーに戻る。 |

|

|

|

|

|

|

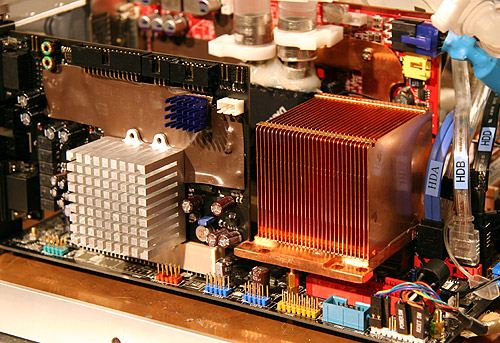

温度のデータを解析してみると、VRMと並んで凶悪な発熱源はSound CardとSouth Chipだ。(Fig2) そこで、heat sinkを取り付けた。両者ともかなり大きい。South Chipは、純正を撤去し、工作したアルミブロックをバッファーとして、その上にCPU用のヒートシンクを取り付けた。Sound

Cardは、市販の汎用heat sinkを使用した。下図にその冷却効果を示している。

Sound Cardは11.7℃、South Chipは5.5℃下がっている。 |

|

|

|

|

統計解析 |

|

|

|

|

|

写真に示した3つのパーツの冷却強化を行った。温度の変化を解析してみた。North Chip, South Chip, Sound Card,VRMともに、有意な温度の低下を認める。特に、heat

sinkを追加した、Sound CardとSouth Chippの温度低下が大きい。今回は何もしなかったNorth Chipまで低下している。

問題はVRMとVGAの関係。VRMは低下しているが、経路的にその下流にあるVGAは、かえって温度が上昇した。VRMの発熱量が大きいためVGAがその影響を受けたと思われる。装着後のVRMとVGAの温度には差がない。2モーター、2系統の冷却回路を考えても良いかもしれない。なお、装着前後のケース内気温は、統計学的に差がない。

|

|

|

|

15.水冷経路の変更 05.05.29 |

|

|

|

Single Pump Parallel Perfusion (SPPP)

水冷の循環経路を変更してみた。動機はVRMの水冷化で、その下流のVGAの冷却効率が落ちた事。思い切って2モータにすることも考えたが、一気に変更しても面白みに欠ける。それで、まずは、ポンプは一つで、チラーからの水流を2系統に変更した。Single

Pump Parallel Perfusion (SPPPsystem)と命名した。

モーターを変更した。現在のものでも十分とは思うが、CPUヘッドなどへの水流を落としたくない。この種のポンプは、水槽用途で、稼働中のものが20、使っていないものが常時10個ほどある。緊急用、交換用、部品取り用など。ポンプが止まると、生物に甚大なダメージがある。今回はその中から比較的小さいものを採用した。PC内のシールが、かなりルーズなので、出力の大きいものを使用すると、高い水圧で水漏れを起こす恐れがある。Rei-Sea RMD-201を使用した。50ワットで揚高4.3m。5年ほど前に購入した。

水流経路は、チラークーラーからの出力を二つに分岐した。一つは従来の系統へ、追加した系統はVRMのみを冷却する経路。追加した経路には、水流調整が可能なバルブを入れた。

|

|

|

|

|

|

|

|

このシステムの冷却ブロック図はこちら

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16.VRMヒートシンクの作成(工作 DIYのページ)05.05.31 |

|

|

|

|

|

|

|

17.冷却水温設定温度が15度と20度の温度記録。(hardwareのページ)05.06.02 |

|

|

|

|

|

|

|

18.水冷システムブロック図を変更 SPPP system 05.06.06 |

|

|

|

|

|

Copyright(C) 2005 Monolith Theater.com All Rights

Reserved. |

|

2005.05.29に変更した水冷経路を図にしてみた。変更前はこちら。変更点は、

1)VRMの経路を追加したこと。VRMの経路には、水流調節可能なバルブを入れている。現在全開だが、ここを絞ると、CPUに循環する冷却水の流量が増加する。これによって、CPU温度がどのように変化するのかも面白い。

2)ハードディスクの冷却経路を変更したこと。これはICH7RのStripingとMirroringを併用した、RAID 10を構成したため、冷却ブロック(HD-Dual)を2セット使用している。配管抵抗を減弱するため、ここもパラレルで配管した。

3)ポンプを変更している点。これはCoolerから、VRMとCPUへの経路を平行配管としたため、ややトルクの大きいものに変更した。、

|

|

|

|

19.冷却水温と各パーツの温度との関係 05.06.17 |

|

|

|

|

|

20.チラー冷却水温度とCPU温度の関係(概念図) 05.06.18 |

|

|

|

|

|

|

|

21.水冷システムブロック図を変更 05.06.27 |

|

|

|

|

|

リザーバーを自作の大型のものに変更した。(自作記事はこちら)水量は15リッター。チラークーラーの動作する頻度が落ちる。水温変動が緩やか。冷却動作している時の時間はあまり変わらない。Zensuiの冷却能力は強力。その他、空冷経路を作図しなおした。こちらがより正確なもの。冷気は、最初にマザーボードケースに入り、HDDと電源ボックスを設置している外箱を冷却した後、排気される。HDD温度はマザーボードケース内温度より数度高い程度で推移する。

|

|

|

|

22.リザーバーの容量の違いによる温度推移の相違(hardwareのページ) 05.07.02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23.Heat Tolerant Hybrid System (HTH system) 05.07.14 |

|

|

|

|

|

|

|

更に空冷を強化してみた。水冷回路の中にラジエターを挿入した。また空冷経路も2本設けた。エアコン空冷温度が10度以下なので、水温上昇抑制の一助にしようという発想だ。はたして上手くゆくか?

冷気取り入れ口を2箇所設け、従来のマザーボードケースに加え、外箱にも冷気を入れた。ここに大型ラジエター(車両用)を置いて、空冷で循環水を冷やす。水量は約20リッターとなった。

|

|

|

|

|

|

エアコンからの冷気取り入れダクトをdualに。

|

|

|

|

|

|

|

|

車両用ラジエターを設置した様子。水冷経路内に直列に挿入。エアコンの冷気で冷却する。前面パネルをはずした瞬間、マザーボードケース表面が、うっすら結露する。

|

|

循環水は、恒常的にラジエターで冷却される事になる。よって水温が上がりにくくなる。また水量が多いので、ここでも温度が上がりにくい。以下は、チラー冷却装置はOFFとした状態での概要。

PCの電源を入れず、水冷クーラーを切った状態で、エアコンを入れ、ポンプだけ廻していると、室温25℃で、水温は13℃で固定する。空冷ダクト温度は8℃、マザーボードケース内温度は9℃、外箱温度は10℃となる。エアコンとポンプを動作させてから、約3時間で、このプラトーに達する。

ここで、PCの電源を入れ、無負荷の状態にすると、ゆっくりと水冷温度が上昇してくる。はじめは1時間に数度上昇するが、数時間すると1時間に1度以下の上昇になる。5時間くらいで安定するが、その時の水温は20度、CPU温度は23℃程度。

ここでWinDVD7でのDVD再生負荷をかけると、更に数度上昇する。これは1時間に1℃以下の上昇で、安定するのに数時間以上要する。結局、水温25度あたりでプラトーに達する。CPUは30℃程度。この間、映画であれば2本以上見ることができる。また、Trimension DNMなどの高負荷をかけても、水温がほとんど変化しない。熱に対して高い耐性を持っている。

以上が、今回のシステムの概要。チラークーラーは作動させない、空冷を強化した水冷システムでの検証。Air Cooling Phaseの帯域が、大きくなった。熱に対する耐性も高い。 Heat Tolerant Hybrid System (HTHsystem)と命名した。詳細なデータは追って掲載予定。また、このシステムで、チラーを作動させると(Effective Chiller Cooling Phase)どうなるかも面白い。しかし、温度変化が1時間に1℃以下の時もあり、観察には厖大な時間がかかる。

|

|

|

|

24.HTH System での冷却下限と上限。 05.07.16 update05.09.30 |

|

|

|

|

冷却限界 |

冷却下限(7-9月) |

冷却上限(7-9月) |

室温空冷(10月) |

|

|

チラークーラー電源 |

ON |

ON |

OFF |

|

|

チラークーラー設定温度 |

10℃ |

35℃ |

- |

|

|

エアコン設定温度 |

25℃ |

25℃ |

送風 |

|

|

PC動作状態 |

無負荷 |

DVD連続再生24時間 |

DVD再生 |

|

|

チラーサーモスタット周期 |

70分 |

not triggered |

- |

|

|

チラークーラー水温表示 |

10℃ |

23.7℃ |

- |

|

|

リザーバー実測水温 |

9℃ |

22.8℃ |

28.5℃ |

|

|

CPU温度(AIBooster) |

11℃ |

30℃ |

36℃ |

|

|

System温度(AIBooster) |

17℃ |

19℃ |

36℃ |

|

|

室温 |

25℃ |

25℃ |

27℃ |

|

|

エアコン空冷ダクト温度 |

8℃ |

8℃ |

27℃ |

|

|

マザーボードケース温度 |

9℃ |

10℃ |

28℃ |

|

|

PCケース内温度 |

9℃ |

17℃ |

28.5℃ |

|

|

CPU 設定(Pen4: 660) |

Over clock 設定: FSB900, 4.06GHz |

|

|

動作時間 |

24時間 |

|

|

参考 |

これ以上下げると結露の危険性がある。

Condensation PhaseとEffective Chiller Cooling Phaseとの境界 |

負荷をかけても、これ以上温度が上がらない状態。チラークーラーは動作してないので、通常の水冷PCの状態。Air Cooling Phase |

通常の室温空冷。水冷システムはチラー電源を切った状態。冷却水の廃熱はラジエターで行っている状態。

Air Cooling Phase |

|

|

|

冷却下限:チラーの水温設定を10℃として、無負荷の状態で温度経過を記録した。チラーの一周期は極端に長くなり、70分。水温は、チラークーラーによって強制的に設定温度に維持される。CPU温度は11℃。以前と比べ、空冷強化とリザーバー容量増加で、チラーの周期が延長した。

水温が任意の温度で維持できるのは、このシステムの特徴だが、ラジエターとリザーバーを追加することで、温度の時間変化が極めて小さいシステムになった。

冷却上限:チラークーラーの設定温度を35℃として動作させてみた。結果的には水温は35℃に到達せず、23.7℃に留り、チラークーラーは動作しなかった。すなわち、強制水冷二次冷却なしの状態で動作した。ラジエター空冷が水冷システムの循環水を冷やしている状態。即ち二次冷却は、ラジエター。またこの間、DVD24時間再生という負荷をかけた。

このシステムでは、チラーを入れなくても、水温は23℃以上に上がらない。またCPU温度は30℃以上にならない。

室温空冷:水冷システムは廻しているが、チラー電源をオフとしてみた。冷却水のチラー強制冷却はない状態だ。冷却水はケース内に設置したラジエターで冷却される。エアコンは送風モードとして、室温と同じ温度でケースにこもる熱を排出している。もはや室内を冷房する気温ではないのが、こういう設定にした理由。通常のいわゆる水冷システムと同様の状態で動作することになる。

空冷温度を室温にしたので、空冷ダクト温度は27℃となっている。マザーボードケース内温度は28℃、PCケース内温度は28.5℃。CPU温度は36℃となった。

こういう設定でも、動作上の支障はない。チラー抜きの、単なる水冷システムとしても問題ない性能を示す。

|

|

|

|

|

|

25.現時点でのシステムの評価 (HTHsystem) 05.09.30 |

|

運用期間 2004.08~2005.10 (約14ヶ月) |

|

- 水槽用のチラー冷却クーラーを用いると、冷却水温度は、摂氏5度から気温までの間の任意の値で維持できる。

- 冷却水温度は上の範囲で自由に設定できるが、空冷温度を下回らないように運用しなければ結露を起こすという制約がある。

- 夏はエアコン空冷でCPU温度を5℃まで落とせる。季節の変わり目は、室温空冷で36℃、冬は戸外の冷気の空冷で10℃まで下げることができる。(夏が最も冷えるという皮肉な結果)即ち、CPU

温度は空冷温度付近まで下げることができる。(Pen4/660)

- 冷却水の水温変動は設定温度プラス2度以内に収まる(チラークーラーの特性)。

- CPU温度は、ほぼ冷却水温度と同一温度か、負荷によっては数度上昇する。

- 一年以上運転しても、耐久性に問題はない。また水冷システムの水漏れは認めない。

- 自機の温度動作特性を十分に評価できれば、実用に耐える高い冷却性能を持つ。

- チラークーラーによる強制冷却なしでも、通常の水冷システムとして問題なく動作する。

一年以上にわたり、チラー冷却を検証してみたが、その冷却能力は強力かつ安定している。しかし、結露という現象が制約となり、能力以下の範囲内で動作させざるを得ない。その範囲を決定するのが空冷温度。空冷温度付近までは、安全に冷却温度を下げることができる。

DVD鑑賞は問題なく行える。オーバークロックも安定的に動作する。またケース内のファンも必要としない。温度と画質・音質の関係は明らかではないが、オーバークロックは画質によい影響を与える。

|

|

|

|

次回は図示にて設定温度一覧を示す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

end of file |

|

|

|