| 工作の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 7771 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 自分でモノを作るのは楽しいものです。DIYといっても、その技術や完成度は様々ですが、作ることの楽しさは同じだと思います。今まで作ってまだ残っているモノを紹介します。思い返してみると、なぜこんなものを作ったのかと、あきれるものもたくさんありますが、作っているときの楽しさは何ものにもかえがたいものです。作るために作っているのかもしれません。ボケ防止にはピッタリです。 | |||||||||||||||||||||||||||||

| このページの内容とリンク | |||||||||||||||||||||||||||||

| 1.ラジエター(PC水冷) 2.水冷用リザーバ(PC水冷) 3.冷気分配器(PC空冷) 4.プロジェクターの天吊り 5.クロスオーバーケース 6.ハードディスクケース 05.03.16 7.エアコンからの冷気取り入れ 05.05.01 8.RAID 10 ケース、空冷+水冷 05.05.21 9.VRMヒートシンクの作成 05.05.31 10.シアターソファ 05.06.05 11.音響拡散壁の製作 (Theater Roomのページ) 05.06.07 12.大型水冷用リザーバー 05.06.25 13.ブレイクアウトケーブル 05.07.21update 05.08.01 14.電源ケーブル(その1) 05.07.28 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||

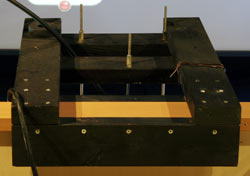

| 3.冷気分配器(PC空冷) | |||||||||||||||||||||||||||||

A |

B B |

||||||||||||||||||||||||||||

C |

E |

||||||||||||||||||||||||||||

D |

|||||||||||||||||||||||||||||

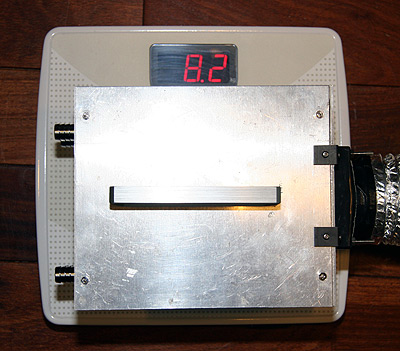

自分でもいったいこれは何だと思う。格好が良くない。DVD-PC1は空冷、水冷併用しているが、水冷の温度が低いので、できるだけ冷気で空冷しないと効率が悪い。夏はエアコン、冬は外気を使おうと考えた。しかし冷気を輸送しなければならない。そこで作ったのがコレ。冷気分配器と命名した。 Bの上の取り入れ口から冷気を取り込み、三つのPCに分配する。それぞれファンをつけた。100ボルトで動作するもの。個別のスイッチも入れている。 実際作動させてみた。が、風量が少ない。ファンの問題だ。しかもうるさい。一応機能はする。で、ボツ。現在はファンを取り外して、入力側に強力な市販のダクトファン(D)を一個を入れて使用している。 Eはロフトにある換気扇からの外気の取り込み部分。もともと壁に換気扇があったが、これを逆に取り付けて、室内に風を送る。更に、木工工作で換気扇カバーを作成。テープで目張りした。右下は円形に切り取り、塩ビ管で冷気分配器に送風している。 断熱が悪いので、室温が25度だと、外気8度の時、最終的にPC部分では4度くらい上昇する。断熱を十分する必要がある。夏場はエアコンを使うが、PC内はほぼ15度。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 4.プロジェクターの天吊 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

プロジェクターの設置は投射距離や、打ち込み角など頭を悩ます。データとにらめっこして、果たして希望する投射サイズになるかどうか確認する。台形補正を電子的に行うと、若干画質が落ちるものもあるので、できるだけデフォルトの状態で設置したい。位置決めが終わったら、どうやって吊るかで再び悩む。専用の金具は高価なものが多いので、自作している方も結構いると思う。 D2010の設置は木を利用した。最も加工がしやすく、また値段も安いSPF材を使用した。ツーバイフォーの規格品で、ホームセンターに置いているもの。1.8Mでも200から300円台だ。2本使ったので、1000円以内で収まる。本体作成と固定はコーススレッドのみ。使用工具は丸鋸とドリルと電動ドライバー。着色はオイルステンが簡単で速乾性。 D2010側は固定用に三箇所にネジ穴が開いている。コレに合う長いネジ棒を購入し適当な長さに切断。長めのナットを利用して固定した。このナットを回すことで、仰角や横方向の傾きを調整できる。本体のレンズシフトや電子的な補正機能は使用せず、出荷時設定のまま。レンズ位置がほぼスクリーン上縁だと、本体調整はズームとフォーカスのみとなる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||

| 5.クロスオーバーケース | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

Crossover dbx234XL 2/3/4-Way |

|||||||||||||||||||||||||||||

クロスオーバーケースを作った。アルミ3ミリ板から切り出し、ハンドルまでつけた。作った動機は二つある。一つはクロスオーバーを容易に触らないようにするため、もう一つは電磁波遮断。 クロスオーバーは魅力的なアクセサリーだが、設定が難しい。昨日ベストと思った設定が、今日聞くと違和感がある。それで毎日のように分割周波数と出力強度を変える。そのうち自分でも混乱してくる。二チャンネルならまだ簡単だが、三チャンネルともなると半年たってもまだ調整している。イコライザーでフラットにしたとしても聴感上の違和感を覚える事もある。この調整が容易にできないようにカバーで覆った。一度ベストと思ったら一時そのまま評価するためだ。動機が妙なのは自覚している。 もう一つは電磁波遮断。これは電源とPCとプリアンプからの強烈な輻射をさえぎるため。実際に行った電磁波測定ではある程度の遮蔽効果がある。しかし音質に効果があるかどうかは疑問。精神衛生上の要素のほうが大きい。 これも変な工作の一つに入る。本音を言えば、作るものがなくなった時期に無理やり作った。アルミの習作。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

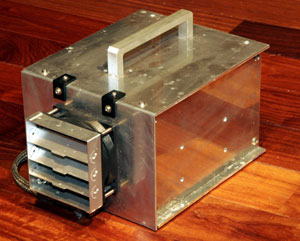

| 6.ハードディスクケース | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

ハードディスクケースを作ってみた。3ミリアルミ。切り出しは丸鋸。穴あけは電動ドリル。ネジは真鍮。3.5インチが2台入る。ディスク交換の便宜を考えてハンドルをつけている。ファンもつけてみた。DVD-PC1は、ハードディスクも水冷にしたので、ひとまわり大きいものを作って、入れ替えている。これは空冷だが冷却性能も良いので将来また使うと思う。とりあえず、外付けHDドライブとしてPC2(サブマシン)で使用中。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

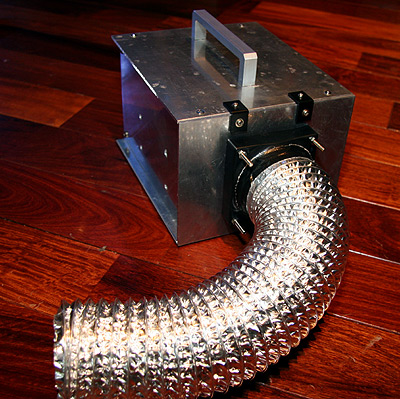

| 7.エアコンからの冷気取り入れ 05.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

そろそろ外気温も25度以上になる事が多くなった。冷気取入れを、外気からエアコンに切り替えた。部屋が広いので、エアコンは業務用、横幅130センチ。その端に上のような取り入れボックスを取り付けた。エアコン設定25度で、噴出し温度は12-18度程度になる。DVD-PC1の中は20度を切っている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

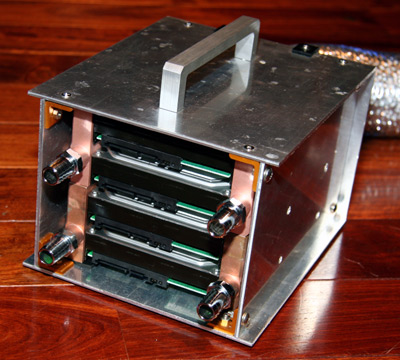

| 8.RAID 10用 空冷+水冷ケース 05.05.21 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

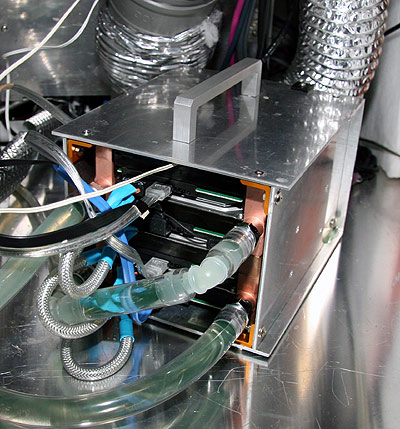

Serial ATA2, 300Gx4. RAID 10 で使用。水冷ブロックは計4つで、AlphacoolのHDdualのブロックを流用した。上下の固定はソルボセインを挟んで、上蓋の真鍮製スクリューナットで圧縮固定。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

空冷はアルミダクトを使用。冷気分配器に接続する。ファンは使用していない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

とても重い。内部にはソルボセインも併用しているので、制振効果は高いはず。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

DVD-PC1に実装したところ。温度計のセンサーも入れた。背景の金属はDVD-PC1の外箱で、これも自作アルミ製。中央上はマザーボードケースの空冷ダクト。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 9.VRMヒートシンク 05.05.31 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

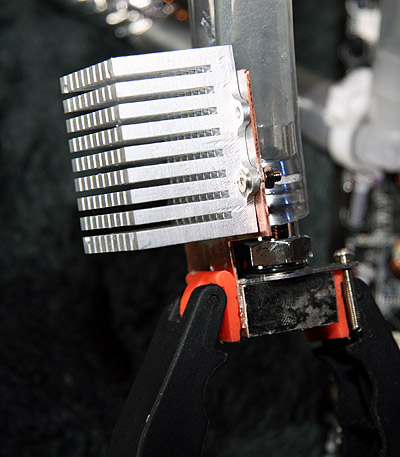

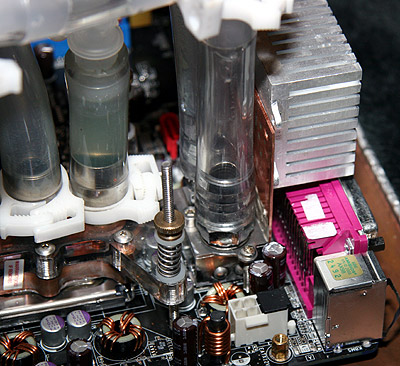

これまた妙なものかもしれない。マザーボード上の電源部の水冷ヘッドに、更にヒートシンクを取り付けた。銅版を切り出し、市販のヒートシンクを取り付けた。水冷ヘッドと銅版の接着はArctic Silverという、2材混合の熱伝導性接着剤。説明書にはSuperior thermal conductivity. Greater than 7.5 W/mKと書いてある。市販のものでは9Wくらいが最高値なので、優秀なほうだ。5分で接着と書いてあったが、接着力も強い。写真は圧縮固定しているところ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

実装するとこうなる。はたして温度はどうなるのか?温度のデータが楽しみ。とりあえず測ってみると、取り付け前より数度下がっている。ケース内空冷温度が低くないとあまり意味がない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 10.シアターソファ 05.06.05 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 11.音響拡散壁の製作 (Theater Roomのページ) 05.06.07 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

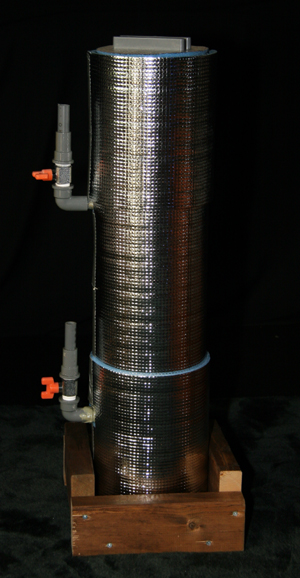

| 12.大型水冷用リザーバー 05.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 13.ブレイクアウトケーブル 05.07.21 update 05.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||

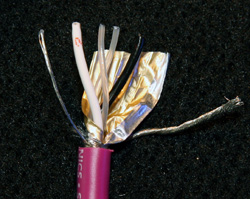

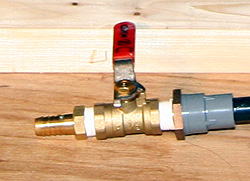

サウンドカードのコネクタからAES/EBUデジタル信号を取り出すケーブルを自作した。自作ケーブルは比較的安価に、音や絵の変化を楽しむことができる。思うような結果が得られない事もよくあるが、今回製作したケーブルは成功だった。音がとてもよくなった。(音質の記事はこちら) サウンドカードのコネクタからAES/EBUデジタル信号を取り出すケーブルを自作した。自作ケーブルは比較的安価に、音や絵の変化を楽しむことができる。思うような結果が得られない事もよくあるが、今回製作したケーブルは成功だった。音がとてもよくなった。(音質の記事はこちら)線材やコネクタなど、部品はすべて買いだめしておいたもの。正確な品番が不明のものもある。電気店街に行く機会があると、パーツ屋さんで目的もなく買い込むことが多い。特にめったに見ないものや、貴重なものは、それだけで心躍る。なので、できるだけ電気街には近づかないようにしているつもり(^^ゞ |

|||||||||||||||||||||||||||||

AES/EBU信号用と銘打った、切り売りケーブルは、店頭ではめったに見かけない。これはAPOGEEというメーカーのケーブル。2芯シールドで、絶縁チューブが2本練ってある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

配線図 配線図作業は非常に間違えやすい。コネクタのピン配置と、結線を何度も確認しながら行う。 ピンの番号は、出来上がりの正面から見たもので、ハンダ付けするときは裏返しになる。青枠で囲んだ部分を作業することになる。左の図では、ピン番号は裏返しで表示している。 最終的には、テスターで結線の確認や、ショートがないかどうかを確認する。十分な強度を持っているかも、適当にコードを曲げたり、引いたりして、その後更にテスターで確認している。 XLR(キャノン)端子側は、3番ホットで結線している。過去2番ホットで結線してみたが、微妙に音が違う。1番GNDだけは押さえておきたい。これはアンプの仕様書を確認した方が無難だ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

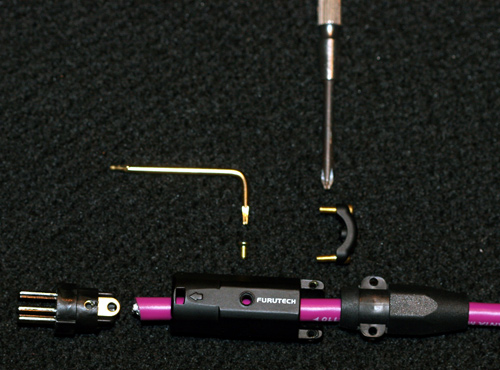

update 05.08.01 update 05.08.01このAPOGEEのコードには、方向性はないようだが、一応、コードに記載されている、メーカーや型番を読む方向に信号が流れるような接続を行った。即ち、文頭のWIDE EYEが9ピン側、文末のADC110がFP-601M側だ。 FP-601Mの構造と仕様は、やや難解だ。説明書も入っていないので、最初は戸惑った。凝った造りになっている。 左のような構造になっているが、半田付けする、ピンを筐体から抜かなくてはならない。付属の金色のドライバーで、FURUTECHの文字の横にある、小さなネジをはずす。ここで、簡単にピンの部分が外れると思うが、これが結構硬いものがあって、外れないことがある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

そんな時は、ドライバーの先などで、強く押す。それでもだめな時は、コンコンと、何かで打ち出してもいい。この時、ピンの半田付けする部分を傷つけないように、注意する。 そんな時は、ドライバーの先などで、強く押す。それでもだめな時は、コンコンと、何かで打ち出してもいい。この時、ピンの半田付けする部分を傷つけないように、注意する。半田付けが終わり、元に戻す時も同様。小さなネジがまっすぐ入る位置まで押し込む。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

付属のゴム製のシューの部分も実は方向性がある。これを逆にすると、右のようにうまく入らない。 付属のゴム製のシューの部分も実は方向性がある。これを逆にすると、右のようにうまく入らない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

他にこんなものも使う。上は錘。作業中のケーブルの固定に使う。TGメタルを丸鋸で半分に切断したもの。腰のあるケーブルや、硬いケーブルは、なかなか思うような固定ができない。鉛で押さえつける。 左下は自己融着テープ。ブチルゴムのテープも市販されている。テスターは結線確認用。通じているとブザーが鳴るものが使いやすい。いちいちメータを見なくていい。 ドライバは細かな作業用のセットをいくつかそろえている。右は接点の接触を良くする、接点改善剤。これは気分の問題。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

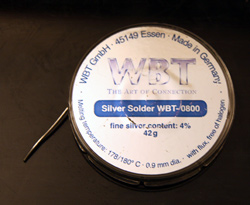

| 14.電源ケーブル(その1) 05.07.28 | |||||||||||||||||||||||||||||

電源ケーブルは、ほとんど自作している。電源ケーブルやプラグで音や絵が変わるなんてことは、最初は疑問だったが、実際にはかなりの変化がある。 インターコネクトやスピーカーケーブルでも、若干違いが出るが、電源関係のチューニングの方が、変化が大きいと感じている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||